Baum des Jahres 2022

Die Rotbuche - Alternativherkünfte für den Klimawandel ?

Die Buche ist die wichtigste heimische Laubbaumart Deutschlands und wurde bis vor Kurzem noch als "sichere Bank" im Klimawandel angesehen.

Die gravierenden Trockenschäden der letzten Jahre, die nicht nur in den bekannterweise anfälligen Nadelholzbeständen, sondern auch bei der Buche eingetreten sind, haben die Forstwirtschaft aufgeschreckt und werfen die Frage auf, ob heimische Herkünfte in Zeiten des Klimawandels tatsächlich noch die beste Wahl sind.

Abgrenzung der Herkunftsregionen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

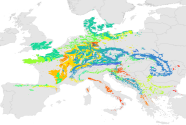

Differenzierung des Buchenareals nach Herkunftsregionen; Farbgebung nach den mittleren Sommertemperaturen

Die Gliederung der verschiedenen europäischen Herkunftsregionen erfolgte anhand der Karte der natürlichen Vegetation. Die europäischen Buchenwälder wurden dabei in gut 30 Einheiten zusammengefasst.

Klimadaten

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Sommertemperatur, Winter-Minimumtemperatur und Sommerniederschlag

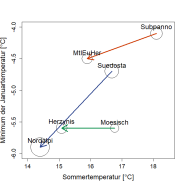

Die Temperaturdifferenz zwischen Januar- und Sommertemperatur charakterisiert die Kontinentalität von Herkunftsregionen.

Nischenmodelle

Nischenmodelle wenden die Nischentheorie auf die Fragen der realen und möglichen Verbreitung von Arten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an. Nach Herkunftsregionen aufgesplittete Nischenmodelle erlauben eine Aufgliederung nach dem dort herrschenden klimatischen Selektionsdruck. Damit kann die potentielle Umweltanpassung auf Ebene des Ökotyps erfasst und dargestellt werden.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

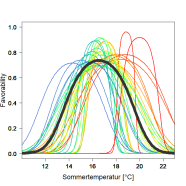

Gesamtresponse der Standortseignung der Buche (schwarz) entlang des Temperaturgradienten (Sommer) und Differenzierung von Ökotypen nach Herkunftsregionen

Die spezifischen Eigenschaften der in Europa in Fülle vorhandenen Ökotypen, veranschaulicht durch die farbigen Kurven, können über diese Nischenmodelle abgeschätzt werden. Herkömmliche Nischenmodelle bilden dies nur unzureichend ab, wie die schwarze Kurve verdeutlicht.

Unter der Vielzahl von Buchenpopulationen in Europa existieren daher viele bisher unentdeckte Ökotypen, die für den klimaangepassten Waldumbau in Deutschland hochinteressant wären. Herkünfte aus wärmeren Regionen bieten die Chance, heimische Wälder fit für den Klimawandel zu machen und mit Genotypen anzureichern (assisted gene flow), die an die Effekte der Klimaerwärmung wie verstärkten Trockenstress besser angepasst sind.

Gezielte Auswahl alternativer Herkünfte

Die Vorauswahl von alternativen Buchenherkünften soll am Beispiel zentraleuropäsicher (Mittel-)Gebirgswälder gezeigt werden, deren Baumarten im Fokus dieser Studie stehen. Herkünfte aus diesen Gebieten sind durch Anpassungen an tiefe Januartemperaturen, mäßig warme Sommer (grün bis blaugrün in der Karte) und meist relativ hohe Sommerniederschläge geprägt. Für den Klimawandel wären Herkünfte mit wärmeren und trockeneren Sommern interessant.

Zwar werden nach den Klimamodellen auch die Wintertemperaturen steigen, idealerweise sollten die alternativen Herkünfte aber eine möglichst tiefe Minimumtemperatur im Winter ertragen.

Diese Anforderung ergibt sich aus der Erfahrung der letzten Jahre, in denen sich gezeigt hat, dass trotz extrem warmer und trockener Sommer in unseren Gebirgswäldern im Jahresverlauf immer noch mit sehr niedrigen Temperaturen gerechnet werden muss. (Sub-)Atlantische Herkünfte werden daher von der Auswahl ausgeschlossen.

Heimische Herkünfte

Viele heimische Herkünfte besitzen dank ihrer breiten genetischen Basis ebenfalls ein hohes Potenzial, sich stetig anzupassen. Als „Alternativherkünfte“ kommen daher aus prinzipiellen Erwägungen zunächst solche in Frage, die eine hohe genetische Vielfalt und Diversität aufweisen, weil diese bei den zu erwartenden Klimabedingungen eine erhöhte Klimaplastizität versprechen.

Neueste Entwicklungen in der Genforschung ermöglichen es überdies, trockenheitstolerantere Buchenherkünfte allein anhand von Genanalysen zu identifizieren. Durch solche Fortschritte in den einzelnen Disziplinen sowie durch die Kombination moderner Methoden kann die Frage nach geeigneten Ersatzherkünften im Klimawandel immer präziser beantwortet werden.

"Autochthone Herkünfte, die auch mit einem künftig wärmeren und trockenerem Klima gut zurechtkommen, wären die ideale Option" (Karl-Heinz Mellert)

Weitere Informationen

Mellert, K-H.; Janßen, A.; Seho, M. (2021): Wo finden wir Alternativherkünfte der Buche für den Klimawandel?. AFZ-Der Wald 24/2021, S. 16 – 20.

Online-Version unter