Forstgenetik für Bayerns Wälder

Unsere Aufgaben

- Angewandte forstgenetische Forschung

- Herkunftsforschung

- Erhaltung forstlicher Genressourcen

Die Wahl der geeigneten Baumart hat langfristige Folgen für die Stabilität der Wälder. Daher ist es besonders wichtig, dass im Rahmen von Herkunftsversuchen verlässliche Aussagen gewonnen werden, welche Baumarten und vor allem welche Herkünfte auf welchem Standort am besten wachsen. Die genetische Ausstattung, wie Struktur, Vielfalt und Diversität der empfohlenen Herkünfte muss deshalb bekannt sein.

Die Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeiten im Rahmen der Landesstelle garantiert die erfolgreiche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis.

Wir legen den Samen für die Zukunft

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.

Aktuelles

Kurz notiert

Vorhersage der Phänologie von Waldbäumen unter dem Einfluss des Klimawandels

Die Blattphänologie ist ein entscheidender Faktor für die Fitness von Pflanzen und die Funktion von Ökosystemen und unterliegt aufgrund des globalen Klimawandels raschen Veränderungen. Ihre komplexen genetischen und ökologischen Einflussfaktoren sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Ein Forscherteam erarbeitete neue Erkenntnisse. Mehr

Kurz notiert

Orientbuche in der Türkei

Die Orientbuche ist im Klimawandel eine interessante Alternative zur heimischen Rotbuche. Das AWG befasst sich in einem bundesweiten Forschungsprojekt mit der Untersuchung neutraler genetischer Variation von autochthonen Erntebeständen der Orientbuche. Für die Beprobung von Beständen reisten zwei Wissenschaftler des AWG im Mai in die Türkei. Mehr

Kurz notiert

Douglasien-Praxisanbauversuch mit hohem Nutzungspotential

Die Douglasie gilt auf einigen Standorten als alternative Baumart zur stark gefährdeten Fichte. Durch die große Anzahl an vorhandenen Herkünften der Douglasie besteht weiterer Forschungsbedarf. Durch großes Engagement und die fachliche Betreuung von Dierk Schüder konnte im Revier Sparneck (AELF Bayreuth-Münchberg) ein 1,5 ha großer PAV erfolgreich begründet werden. Mehr

Pressemitteilung

Nachkommenschaftsversuch zur Rettung der Esche

Teisendorf/Lilling: Seit Jahren setzt das Eschentriebsterben der Esche in Deutschland und Europa massiv zu. Doch es gibt Hoffnung: Das AWG hat einen Nachkommenschaftsversuch angelegt, der mittelfristig in eine Samenplantage überführt werden soll. Ziel ist es, resistente Eschen zu identifizieren und langfristig deren genetische Vielfalt zu sichern. Mehr

Projekte zur Anpassungsfähigkeit

sensFORnative

Klimasensitivität forstlicher Genressourcen heimischer Baumarten

Die Langzeitforschung am Themenkomplex ''Klimasensitivität forstlicher Genressourcen heimischer Baumarten" gehört zu den zukunftsweisenden Hauptaufgaben des AWG. Im Fokus stehen die heimischen Baumarten Vogelkirsche, Weißtanne, Waldkiefer und Winterlinde, die untersucht und ihre Anpassungsfähigkeit bei sich rasch ändernden Umweltbedingungen bewertet werden Mehr

OriBu

Fagus orientalis als Alternativbaumart im Klimawandel

Neben bereits etablierten nicht heimischen Baumarten wie Douglasie, Küstentanne, Japanlärche oder Roteiche rücken zunehmend auch andere Arten in den Fokus. Zu diesen zählt die Orientbuche (Fagus orientalis Lipsky), die mit einer höheren Trockentoleranz als die verwandte Rotbuche (Fagus sylvatica L.) bei sonst vergleichbaren Eigenschaften besticht. Mehr

GenSorb

Mehlbeere - Verbesserung der Erntebasis und Erarbeitung von Herkunftsempfehlungen

Im gemeinsamen Vorhaben von LFU und AWG sollen Schutzmaßnahmen für Vorkommen der Mehlbeere (Sorbus aria) in Bayern erarbeitet werden. Genetische Untersuchungen sollen klären, ob endemische Arten genetisch eigenständig sind und ob sich Sorbus aria mit diesen Arten rückkreuzt, was eine Bedrohung für die endemische Mehlbeerenflora darstellen könnte. Mehr

sensFORoak

Klimasensitivität von Forstgenressourcen heimischer Eichen in Deutschland

Mit zunehmenden Dürreschäden stellt sich die Frage nach klimaplastischen Baumarten und Herkünften. Bei steigenden Temperaturen und abnehmenden Sommerniederschlägen gewinnen die Eichenarten an Bedeutung. Als Entscheidungsgrundlage für einen Baumartenwechsel ist die Kenntnis über das Anpassungspotential mit Hilfe klimaplastischer Herkünfte unabdingbar. Mehr

Projekte zu geeigneten Herkünften

QPFC

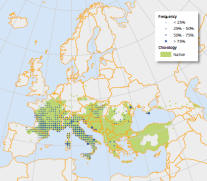

Bewertung der Anbaueignung von Herkünften der drei mediterranen Eichenarten Flaumeiche, Ungarische Eiche und Zerreiche in Süddeutschland

Die Trockenschäden bei Buche haben gezeigt, dass es keine Baumart gibt, die als Ersatzbaumart auf allen Standorten genutzt werden kann. Bei zunehmenden Trocken- und Hitzeperioden wird es zu einer Verschiebung von Konkurrenzbedingungen kommen und der Anteil der geeigneten Standorte für wärmeliebende Eichenarten wird größer. Neben den heimischen Eicharten werden auch mediterrane Eichenarten diskutiert, die als Alternativen die Baumartenpalette erweitern könnten. Mehr